Hollow Knight: Silksong

Team Cherry, das kleine australische Studio, das 2017 mit einem liebevoll handgezeichneten Indie-Phänomen namens Hollow Knight die Spieleszene aus dem Nichts aufrüttelte, hat mit Silksong exakt das geliefert, was man von einer Fortsetzung erwartet und zugleich fürchtet: mehr, größer, mit feinerer Hand ausgearbeitet, aber in jedem Moment als Produkt derselben künstlerischen Vision erkennbar, die Ari Gibson und William Pellen schon beim ersten Teil trug. Die Entstehung von Silksong zieht sich über Jahre, geprägt von organischer Weltgestaltung und einer Arbeitsweise, die weniger lineares Projektmanagement als kontinuierliches Ausprobieren und Verfeinern war. Statt starrer Levelvorlagen entstand eine Welt, die sich beim Bauen quasi selbst formte, sodass jedes neue Gebiet als Reaktion auf bereits vorhandene Nachbarregionen Sinn ergab und so dem Spiel seine innere Logik verlieh.

So lang die Entwicklungszeit und das Warten der immer verrückter anmutenden Fans andauerte, so plötzlich kam dann der Release im September, der nur zwei Wochen vorab kommuniziert wurde. Ab da ging alles ganz schnell: News-Seiten überschlugen sich, Fans rasteten auf reddit völlig aus, andere Entwickler kommentierten das Spiel in den sozialen Medien beinahe so enthusiastisch, wie sie ihr eigenes Game entwickeln sollten. Es entspann sich eine rege Diskussion vor allem um den kurzfristigen Release und den von Team Cherry aufgerufenen Preis von 19,50 Euro (NplusX berichtete). Doch dann kam der 04. September und plötzlich begannen alle mit einem Lächeln auf den Lippen ihre Reise durch Pharloom.

Kurz und knapp: Was ist neu?

Das Kampfsystem von Silksong stellt eine der deutlichsten Änderungen zum Vorgänger dar, weil es nicht nur schneller und wilder daherkommt, sondern dem Spieler eine ganze Werkzeugkiste an Möglichkeiten zur Verfügung stellt, die weit über das einfache Schlagen und Ausweichen hinausgehen. Hornet bringt ein erweitertes Waffenarsenal, schnelle Nadel-Combos und auch Silk-Fähigkeiten mit, kurz aktivierbare Specials, die temporäre Kontrolle, Mobilitätsboosts oder Flächenschaden liefern und so Kämpfe in mehreren Ebenen denkbar machen. Dazu kommen Greifmanöver, Luftkombos und parierbare Aktionen, die Timing belohnen und Fehlverhalten sofort sanktionieren. Ergebnis ist ein Kampfsystem, das mehr als zuvor einen persönlichen Stempel zulässt. Wer die Werkzeuge kennt, kann mit Eleganz dominieren, wer sie noch nicht beherrscht, wird an ihnen wachsen, weil jede neue Option das Spiel nicht trivialisiert, sondern den Raum der strategischen Entscheidungen vergrößert.

Das Quest- und Storysystem ist in Silksong eng mit der Spielwelt verflochten und unterscheidet sich dadurch markant vom eher versteckten Erzählstil des Erstlings. Neben der klassischen Erkundung gibt es klarere Queststränge, die nicht nur Abläufe strukturieren, sondern aktiv den Fortgang der Geschichte vorantreiben, indem NPC-Arcs, bedingte Aufgaben und narrative Trigger miteinander verwoben sind. Diese Quests dienen nicht bloß als Türöffner für Belohnungen, sie sind Motoren der Narration, sie stellen Beziehungen her, bringen Motive in Umlauf und führen zu Konsequenzen, die sich auf Spielbereiche und verfügbare Mechaniken auswirken können. Hinzu kommt die Akteinteilung der Haupthandlung: Silksong ist in abgegrenzte Akte gegliedert, die eine dramaturgische Progression ermöglichen, Rhythmus schaffen und dafür sorgen, dass Themen und Tonlagen sich über die Zeit entwickeln. Zugleich hat Team Cherry bewusst einen ganzen Haufen optionalen Content platziert, sodass das Erreichen des tatsächlichen Endes von tieferer Exploration und dem Erfüllen bestimmter Questbedingungen abhängt.

Hornet selbst ist eine andere Sorte von Protagonistin als der schweigsame Knight. Sie ist charakterlich stark besetzt, reagiert, kommentiert und bringt so eine emotionale wie oft auch humorige Note in Szenen, die im Vorgänger eher atmosphärisch getragen wurden. Ihre Stimme, ihre kurzen Dialoge und die Art, wie sie in Begegnungen agiert, schaffen Momente, die von Wärme bis lakonischer Ironie reichen. Das ist nicht bloß Schminke auf der Mechanik, sondern beeinflusst die Interaktion mit NPCs, die Dynamik von Begegnungen und das Gefühl, Teil einer Welt mit sozialen Gefügen zu sein. Kurze, pointierte Szenen lockern immer wieder das fordernde Kerngameplay auf und verleihen dem Abenteuer einen persönlichen Ton, der Nähe schafft und dafür sorgt, dass Siege nicht nur mechanisch, sondern emotional wirken.

Handlung und religiöse Symbolik

Hornets Reise durch Pharloom ist in groben Zügen schnell erzählt, doch in den Details reich und suggestiv: Gefangen in einem fremden Königreich, entkommt sie aus einem Käfig und begibt sich auf den langen Aufstieg zur gewaltigen Zitadelle, einem Gipfel, dessen Besteigung zugleich Ziel und Prüfstein ist. Unterwegs trifft sie auf Pilger, die denselben Ruf vernehmen, auf Reisende mit Glocken und Gesängen, auf Figuren, die mehr erzählen als nur eine Belohnung auszuhändigen. Die Handlung hält sich zurück und enthüllt wenig von den großen Wendungen; sie bietet stattdessen einen klaren Motor, der Erkundung und Progression verbindet. Kurz gesagt: Es geht um Aufstieg, um Prüfung und um die Frage, was ein Ziel wert ist, wenn zahllose Wege dorthin führen.

Die religiöse Bildsprache ist kein bloßes Dekor, sie durchzieht Spielmechanik, Architektur und Sound und verleiht Pharloom eine erzählerische Konsistenz. Als Währung fungieren Rosenkranzperlen, Gebetsketten, die hier buchstäblich das Maß des Glaubens darstellen und damit Ökonomie und Spiritualität verknüpfen. Pilgerreisen sind Alltag und NPCs wie Sherma treten als singende Wanderer auf, deren Glocken und Hymnen nicht nur Atmosphäre erzeugen, sondern spielmechanisch Türen öffnen und Wege freilegen. Die Zitadelle selbst ist kathedralenähnlich gestaltet: Glockenspiele, hohe Fenster und gewölbte Hallen, in denen choralartige Musik den Raum nicht nur ausfüllt, sondern strukturiert. In manchen Bereichen erfüllen singende Chöre und orchestrale Motive die Funktion von Mechanik, sie geben Takt, markieren Phasen und verwandeln Bossbegegnungen in Rituale.

Über den Symbolkatalog hinaus webt Silksong abstrakte religiöse Konzepte ein. Schuld und Reinigung treten in Dialog, heilige Bäder und rituelle Reinigungen fungieren als Metaphern für Erneuerung und Sühne, während Phrasen und Statuen dogmatischen Ton anschlagen und Fragen nach Gnade oder Überfluss aufwerfen. Die Bildsprache bleibt dabei ambivalent. Sie feiert die Andacht, zeigt aber auch die Schattenseiten kollektiver Frömmigkeit, wenn Dogma in Starrheit umschlägt oder Pilgertrieb ins Selbstzerstörerische kippt. All dies ist keine bloße Allegorie, sondern ein spielerisches Netz: Architektur, NPC-Verhalten, musikalische Leitmotive und sogar Ökonomie greifen ineinander und formen so eine Welt, die religiöse Motive nicht nur zitiert, sondern aus ihnen Bedeutung gewinnt.

Eine Spielwelt als organisches System

Direkt von Beginn an wird klar, dass Team Cherry lange an den zahlreichen Details feilte. Nicht nur an Animationen und Frame-Politur, sondern an dem, was ein Metroidvania eigentlich tun muss: Räume stringent aneinanderzureihen, damit Erkundung, Kampf und Progression miteinander resonieren. Hornets Bewegungen, ihre Art zu heilen und die Einführung der Silk-Mechanik sind keine kosmetischen Add-ons, sie sind die organische Fortsetzung dessen, was Hollow Knight ausmachte, gedacht als eine Präzisierung und Beschleunigung des Originals. Es wird schnell deutlich, dass die Entwicklung von Silksong als DLC für Hollow Knight begann und organisch so lange weiter gewachsen ist, bis daraus schließlich ein eigenes Spiel wurde.

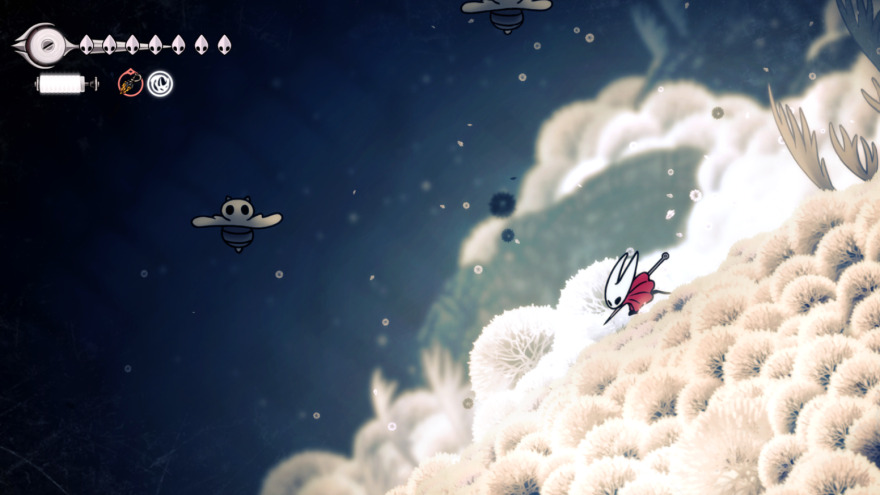

Die Spielwelt von Silksong, Pharloom, ist deswegen auch kein Themenpark mit dekorativen Kulissen, es ist eine gelebte, atmende Region, in der jede Ebene, jede Spalte und jede Verbindungsszene eine Funktion erfüllt. Anders als in vielen anderen Metroidvanias, bei denen Verbindungen häufig nachträglich eingefügt wirken, folgt Silksongs Kartenbau einem inneren Rhythmus: Pfade werden so gelegt, dass Rückkehr, Entdeckung und Wiederbegegnung komplementär wirken. Wir bewegen uns öfter vertikal als zuvor, was Hornets Agilität betont. Doch diese Vertikalität ist nicht rein spielmechanische Diversifikation, sie erzählt auch, indem sie soziale Ebenen, historische Schichten und klimatische Übergänge in der Spielwelt markiert, vor allem mit Blick auf die allgegenwärtigen kirchlich angehauchten Metaphern. Die Entscheidung, Hornet als Protagonistin in den Mittelpunkt zu stellen, verschiebt Perspektiven, bringt neue mechanische Prioritäten mit sich und erlaubt Team Cherry, die Weltformel zu variieren, ohne die stilistische Identität der Serie preiszugeben.

Die Map-Architektur belohnt das genaue Hinschauen. Kleine Seitengänge, die beim ersten Vorbeilaufen belanglos erscheinen, bringen beim Zurückkehren Belohnungen oder erschließen kurze Mini-Storys, die den Eindruck stärken, Pharloom sei älter als seine Bewohner. Zugleich sind die Gebiete dramaturgisch angelegt: ein Gebiet beginnt oft mit neugierigen Rätseln, steigert sich durch einen mittleren Abschnitt aus Gegnerinteraktion und gipfelt in einer kurzen, aber intensiven Herausforderung, bevor es zu einer Oase der Ruhe überleitet. Dieser Rhythmus funktioniert, weil Silksong weniger an lineare Progression glaubt als an wellenförmige Erfahrungskurven, die dem Spiel seinen einmaligen Flow geben.

Die Karte selbst ist klug dosiert: Team Cherry streut Navigationshilfen und Landmarks so ein, dass Frust reduziert wird, ohne den Reiz des Verlorenseins zu nehmen. In der Praxis heißt das: Man findet sich meist wieder, erlebt aber auch echte Aha-Momente, wenn eine neue Fähigkeit Wege öffnet, die zuvor nur angedeutet waren. Diese Balance zwischen Orientierung und Geheimnis ist ein Grund, warum das Erforschen von Pharloom so befriedigend bleibt.

Das Level-Pacing ist dabei eine disziplinierte Abfolge aus Spannung und Erleichterung. Intensive Kämpfe wechseln sich mit ruhigen Erkundungsphasen und kleinen, fokussierten Rätseln ab. Diese Atempausen sind nicht zufällig gesetzt, sie sind Teil des Rhythmus, der das Spiel durchzieht und lange Sessions leicht erträglich macht. Man hat nie das Gefühl, permanent auf Anschlag zu stehen. Stattdessen baut sich eine Melodie aus Tempo und Stille auf, die dem Spieler erlaubt, Erfolge zu verdauen und motiviert weiterzugehen.

Das Leveldesign operiert aber auch mit Kontrasten. Enge Höhlen, in denen jeder Treffer schmerzt, gegenüber weiten, atmosphärisch geladenen Bereichen, in denen das Auge belohnt wird. Diese Kontraste halten den Spielfluss frisch, weil sie das Tempo bestimmen. Man sprintet nicht nur durch, man atmet auch. Der Lohn ist eine Entdeckungsfreude, die sich nicht allein in Loot bemisst, sondern in kleinen narrativen Momenten, in einer Begegnung mit einem NPC, in einem Musikmotiv, das wiederkehrt und uns an einen früheren Pfad erinnert.

NPCs sind in Silksong mehr als bloße Queststationen, sie sind kleine Drehbücher, die der Welt Tiefe verleihen. Jeder Charakter kommt mit einer eigenen Eigenart, mit Texten, die nicht nur funktional informieren, sondern Stimmung schaffen und Fragen aufwerfen, die sich erst beim Zurückkehren richtig entfalten. Manche Figuren verändern ihr Verhalten, wenn sich die Welt wandelt, andere reagieren auf Entscheidungen oder auf das Voranschreiten der Story, und genau diese Reaktionsfähigkeit erzeugt eine Nähe zur Spielwelt, die rein sammelbasierte Nebenaufgaben nicht erreichen. So werden selbst kurze Begegnungen zu Ankern emotionaler Erinnerung. Sie geben Pharloom Gesichter, nicht nur Räume.

Kampf, Design und die Kunst der Bossbegegnung

Silksongs Kampfsystem ist, in seiner Essenz, eine Studie in präziser Responsivität. Hornet spielt sich schneller als der Knight im ersten Teil, ihre Bewegungen sind fokussierter, ihre Optionen breiter. Die Silk-Skills, also Spezialfähigkeiten, die ein wenig Seide kosten, sind nicht bloß zusätzliche Knöpfe. Sie verändern die Kampfdynamik, ermöglichen temporäre Kontrolle oder offensiven Druck und geben dem Spieler Entscheidungsmöglichkeiten in Sequenzen, die zuvor nur auf roher Reaktion beruhten. Wer gelernt hat, das Timing von Paraden, Dashes und Silk-Aktionen zu verwalten, erlebt einen Flow, in dem selbst kleinere Gegner wie rhythmische Partner wirken.

Silksong fühlt sich dabei insgesamt schneller an als sein Vorgänger. Hornet bewegt sich flinker, reagiert direkter, ihre Kombos bauen auf Tempo und Präzision. Sprint, Luftkombo, Greifen und die Silk-Skills ergeben ein Bewegungsrepertoire, das sowohl Erkundung als auch Kampf beschleunigt. Das Spiel ist dadurch nicht nur flotter, es ist auch enger an die Kunst des Antizipierens und Parierens gekoppelt. Wer seine Bewegungen meistert, wird belohnt. Diese gesteigerte Agilität hebt Kämpfe tatsächlich auf ein anderes Niveau als noch in Hollow Knight, weil sie komplexere Interaktionen zwischen Gegnern, Raum und Spieler zulässt.

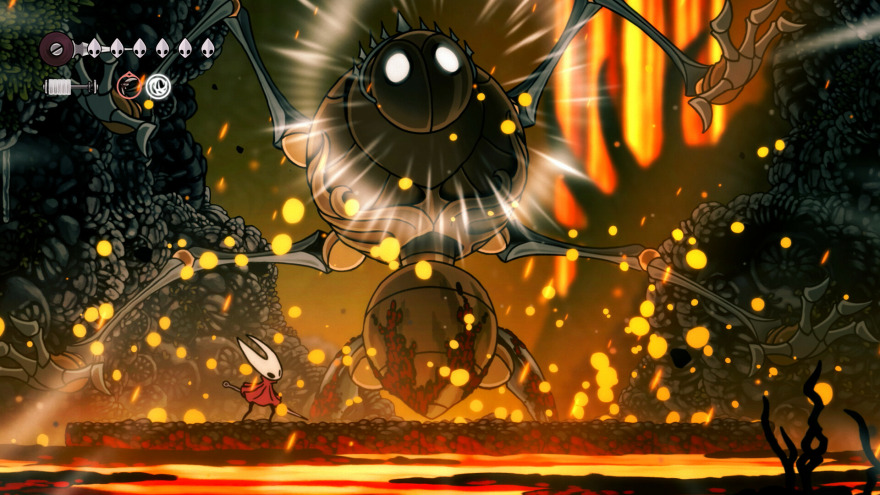

Das Gegnerdesign ist differenziert: Gegner senden klare Signale, reagieren auf Positionierung und bestrafen wiederholte Fehlentscheidungen, doch sie sind nie unfair. Bosskämpfe bilden die emotionale Achse vieler Spielabschnitte. Sie sind oft mehrstufig, arbeiten mit veränderten Phasen, und sie erzählen durch Kampfszenik eigene kleine Geschichten. Hier zeigt sich Team Cherrys Stärke: Bosskämpfe sind inszenatorisch top, sie nutzen den Raum, die Musik und die Lore des Spiels, um Spannung zu erzeugen. Das Ergebnis sind Konfrontationen, die sich nicht wie reine Stolpersteine anfühlen, sondern wie Szenen mit Steigerung, Pause und Auflösung.

Ein wichtiges Merkmal: Bosse sind thematisch in die Welt eingebunden, nicht einfach "nur" stärkere Gegner in getrennten Arenen. Phantom etwa, in gewisser Weise ein dunkler Spiegel von Hornet, erscheint als Höhepunkt eines längeren Rätsels in einer nebelverhangenen Region, sein Auftreten ist mit Umgebung und Mythos verwoben. Der Letzte Richter hingegen fühlt sich logischerweise wie die personifizierte Idee eines Gerichts an. Sein Design, seine Attacken und die Inszenierung implizieren eine kirchliche, rituelle Sprache, die den Kampf zu einer Begebenheit mit kulturellem Gewicht macht. Auch die Räderwerk-Tänzer sind kein bloßer Test für Reflexe, sie wurden als musikalisch-rhythmische Prüfung platziert und nutzen orchestrale Elemente, um ihre Identität zu formen. Solche Begegnungen sind gute Beispiele dafür, wie Team Cherry Bosse nicht als abstrakte Schwierigkeit, sondern als integrale Teile der Welt konzipiert.

Gleichzeitig ist das Niveau insgesamt höher als im Vorgänger. Hornets Agilität und ihr Arsenal schaffen eine Spieltiefe, in der Timing, Positionierung und der clevere Einsatz von Silk-Fähigkeiten zentrale Rollen spielen. Das macht die Kämpfe befriedigender, sie fordern mehr, belohnen aber auch entsprechend. Manche Kombinationen aus Skills sind so stark, dass sie in bestimmten Settings zu Balance-Ausreißern führen. Das ist ein Punkt, den kompetitive Spieler und Speedrunner aufmerksam beobachten. Diese Ausreißer sind dabei weniger ein Makel und mehr ein Indiz für ein reichhaltiges, nuanciertes Kampfsystem.

Belohnung als Designprinzip

Silksong verfolgt eine modulare Progression. Neue Fertigkeiten öffnen nicht nur Türen, sie öffnen ganze Spielstile. Upgrades sind so konzipiert, dass sie nicht automatisch jeden Kampf trivialisieren, sie modifizieren mehr als sie ersetzen. Damit bleibt das Spiel in einem Zustand, in dem kurzfristige Geschicklichkeitsentscheidungen und langfristige Investitionen parallel wichtig sind. Artefakte und Sammlerstücke fügen narrative und mechanische Schichten hinzu. Manche davon bieten nur lore-getriebene Belohnungen, andere verändern signifikant die Art, wie man mit Gegnerwellen umgeht.

Besonders interessant ist, dass Team Cherry bewusst große Teile des Spiels optional hält. Ganze Gebiete und Mechaniken können außen vor bleiben. Ein typisches Beispiel wäre das Freischalten von Akt 3, der für das „richtige“ Ende benötigt wird. Er ist nicht automatisch Teil jedes Laufes, Spieler müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um Zugang zu bekommen. Diese Entscheidung, Inhalte optional zu halten, gibt dem Spiel mehrere Geschwindigkeiten. Wer nur das erste Ende erreichen will, wird deutlich schneller vorankommen, wer jedoch die komplette Erzählung und die tiefere Weltdekonstruktion möchte, muss tiefer graben.

Das Balancing ist überwiegend gelungen, weil Fortschritt nie als linearer Pfad präsentiert wird. Stattdessen existieren mehrere „Hebel“, an denen man ziehen kann - Angriffskraft, Mobilität, Einsatz von Werkzeugen - und das erlaubt es, den eigenen Spielstil zu definieren. Das gleiche Prinzip gilt für die Exploration, es gibt nur einige wenige Bottlenecks in Pharloom, an denen man für die weitere Progression zwingend vorbeikommen muss. Diese Philosophie hat Team Cherry direkt aus dem Vorgänger übernommen und beweisen damit wieder einmal, dass niemand das Metroidvania-Worldbuilding so gut beherrscht wie sie. Diese Freiheit ist auch ein Kernargument für den Wiederspielwert. Wer Neues ausprobieren möchte, kann dies tun, ohne das Gefühl zu haben, das Spiel zu trivialisieren, weil die Mechaniken weiter funktionieren und sinnvolle Gegengewichte besitzen.

Die Kritik, dass optionale Inhalte zu narrativer Fragmentierung führen könnten, greift damit nur bedingt. Ja, wer nur den Hauptpfad läuft, verpasst manche Kontextstücke, doch das Hauptnarrativ bleibt stringent und abgeschlossen, während die optionalen Fäden vielmehr Tiefe anbieten als narrativen Bruch. Sie sind Ergänzungen, keine Pflicht, und sie belohnen Neugier ohne die Kernhandlung zu verwässern.

Grafik, Kunsthandwerk und Soundtrack: eine Welt aus Ebenen

Silksongs Grafik ist handgezeichnete Tiefe in Reinform. Parallax-gefaltete Hintergründe, filigrane Foreground-Details und eine Farbpalette, die Stimmungen auslotet, ergeben zusammen eine Welt, die stets sowohl vertraut als auch fremd bleibt. Jedes Gebiet hat eine eigene Bildsprache, die durch zahlreiche kleine Details untermauert wird: zerbrochene Architektur, Moos, verblasste Banner, verstreute Instrumente. Diese Details sind nicht bloß Dekor, sie sind semantisch aufgeladen, sie erzählen von Geschichte, von Konflikten, von verlorener Bedeutung. Das hat ästhetischen Wert, aber auch spielmechanischen: kleine visuelle Hinweise können auf Verstecke, Rätsel oder kommende Gefahren verweisen.

Schaut man sich die verschiedenen Schichten der Spielwelt an, kann man eine Ahnung davon bekommen, warum Silksong (unter anderem) so lange entwickelt wurde. Teilweise läuft Hornet durch Gebiete mit acht verschiedenen Ebenen, die vor allem im aktiven Spielbereich vor Details nur so strotzen. Hollow Knight war schon liebevoll ausgearbeitet, wirkt im direkten Vergleich mit Silksong aber beinahe detailarm - und ein größeres Lob könnte ich Silksong gar nicht aussprechen.

Das Sounddesign ist kongenial und arbeitet auf engem Raum mit der Grafik zusammen. Motive aus dem Vorgänger werden transformiert, neue Leitmotive fügen sich so ein, dass sie wiedererkennbar bleiben, ohne repetitiv zu wirken. Die Musik funktioniert sowohl als atmosphärisches Polster als auch als dramaturgischer Treiber in Bosskämpfen. Soundeffekte sind präzise und haben Gewicht: Treffer klingen nicht wie bloße Zahlenabzüge, sie fühlen sich gut an. Das führt zu einem Gesamtbild, das dicht und emotional wirkt und als echtes Kunstwerk bezeichnet werden kann. Kurzum: Komponist Christopher Larkin hat wieder abgeliefert.

Schwierigkeit, Lernkurve und emotionale Taktung

Silksong bleibt fordernd. Es ist ein Spiel, das Spieler dazu anregt, Bewegungsmuster zu verinnerlichen und daraus persönliche Lösungswege abzuleiten. Die Lernkurve ist steil, aber meist fair. Da Hornet sich deutlich schneller bewegt als der Knight und sich auch auf Knopfdruck heilen kann, ist es aus Balancing-Gründen nur verständlich, dass jetzt auch viele normale Gegner doppelten Schaden verursachen. Dennoch kann es natürlich zu einigen Frustrationen vor allem zum Anfang des Spiels kommen, wenn Hornet nach drei Treffern das Zeitliche segnet. Deshalb hat Team Cherry im ersten, bereits veröffentlichten Patch auch das Balancing in den ersten Spielstunden entschärft, was für einen leichteren Einstieg ins Spiel sorgen sollte. Spätere Inhalte blieben davon unberührt, wodurch vor allem die Bosskämpfe weiterhin große Herausforderungen darstellen - ganz genau wie bereits im Vorgänger. Auch Emotional ist das Spiel geschickt getaktet: Momente der Einsamkeit stehen neben triumphalen Sequenzen, und die Musik unterfüttert diese Taktung so, dass die Höhen höher und die Tiefen bedeutungsvoller wirken.

Die gelegentlichen Difficulty-Spikes, die manchen Übergang von Erkundung zu Boss abrupt erscheinen lassen, sind im Kern weniger ein Designfehler als ein bewusst gesetzter Spannungspunkt: Team Cherry setzt auf Momente, die das zuvor erlernte Repertoire in seiner ganzen Bandbreite abfragen, und fordert damit eine Umstellung von ruhiger Erkundung auf hohe Präzision. Das reißt den Flow nicht willkürlich auseinander, sondern markiert Lernkurven, an denen Fertigkeiten geprüft und verfeinert werden. Für Veteranen sind solche Spitzen willkommene Prüfsteine, für Einsteiger schaffen die gut gesetzten Rückzugsmöglichkeiten und klare Checkpoints Raum, um den nächsten Versuch mit neuem Wissen anzugehen.

Dann sind auch atmosphärische Überfrachtung, lose Enden, Menü- und Zugänglichkeitsfragen Punkte, die einer differenzierten Betrachtung bedürfen. Dichte Bild- und Klangschichten können in Einzelfällen die Lesbarkeit beeinträchtigen, doch ihr primärer Zweck ist die emotionale Aufladung von Räumen. Das Spiel balanciert zwischen Lesbarkeit und dichter Stimmung und meist überwiegt die immersive Wirkung gegenüber temporärer Unübersichtlichkeit. Offen gebliebene narrative Fäden wirken weniger wie Nachlässigkeiten als wie thematische Samen, die Raum für Interpretation und Nacharbeit lassen, was dem Spiel eine erzählerische Nachwirkung verleiht, anstatt jede Frage final zu beantworten. Menüführung und Inventarmanagement sind bewusst auf Minimalismus getrimmt, um vom Geschehen nicht abzulenken.

Und wie lang ist Silksong? Die Bandbreite ist groß, weil das Spiel so viele optionale Inhalte enthält. Wer auf das erste Ende zusteuert, kann bei ungefähr 30 Stunden landen. Wer das „richtige“ Ende anpeilt und aktiver nach Nebeninhalten sucht, kann locker in Richtung 60 Stunden kommen, je nach Spielstil und Sorge um Perfektion. Vollständige Komplettierungen liegen erfahrungsgemäß noch darüber, weil versteckte Bosse, alternative Mechaniken und Sammlerstücke Zeit kosten. Diese Zahlen spiegeln das Designprinzip wider, dass Team Cherry unterschiedliche Spielertypen ernst nimmt: Speedrunner, Sammler und Entdecker. Silksong bietet daher einen beeindruckenden Umfang, der nicht künstlich in die Länge gezogen ist.

Die Haltung von Team Cherry nach dem Launch verdient besondere Erwähnung: Das Studio hört genau hin und reagiert überlegt. Patches und Balance-Feinjustierungen erscheinen nicht als reine Schadensbegrenzung, sondern als Teil eines Dialogs mit der Community. Feedback wird aufgegriffen, priorisiert und in weitere Iterationen überführt. Diese Bereitschaft zur Nachbesserung erhöht den langfristigen Wert des Spiels, weil sie signalisiert, dass Design nicht als abgeschlossenes Monument gedacht ist, sondern als lebendiges System, das wachsen kann. Vertrauen entsteht so durch Qualität und Konsequenz. Und: Die Entwickler haben bereits angedeutet, dass weitere Inhalte in Form von DLC nachgeliefert werden.

Schließlich wirkt Silksong wie ein Werk aus einem Guss, weil Bild, Klang, Mechanik und Narration sich wechselseitig stützen. Farben und Licht diktieren Atmosphären, Musik legt emotionale Konturen, und die Spielmechaniken sind so gestaltet, dass sie diese Stimmungen verstärken, statt ihnen zu widersprechen. Das Ergebnis ist eine kohärente Erfahrung: alles fühlt sich so an, als wäre es aus derselben Hand entworfen worden. Das schafft Glaubwürdigkeit und macht das Spiel über den reinen Spielspaß hinaus zu einem ästhetischen Erlebnis.

Fazit

Hollow Knight: Silksong ist ein triumphales Beispiel dafür, wie Fortsetzungen aussehen sollten, wenn sie mit Respekt vor der eigenen Identität und mit dem Mut zur steten Verfeinerung entstehen: es ist kunstvoll, herausfordernd, atmosphärisch dicht und mechanisch zufriedenstellend. Silksong ist kein bloßes Sequel, das auf sicheren Wiedererkennungseffekten reitet, es ist eine selbstbewusste Fortsetzung, die vertraute Qualitäten schärft und zugleich neue, sinnvolle Facetten hinzufügt. Team Cherry hat eine Welt gebaut, die atmet und zugleich fordert, ein Kampfsystem geschliffen, das Präzision belohnt, und eine Progression gestaltet, die Spielern Raum zur Selbstdefinition lässt. Balancing-Probleme treten zwar gelegentlich hervor, sie bleiben jedoch Randnotizen in einem Spiel, das in den zentralen Kategorien Gameplay, Ästhetik und Leveldesign meisterhaft agiert. Silksong erreicht ein Niveau, in dem Designentscheidungen konsistent und wohlüberlegt sind, und bietet gleichzeitig genug Breite, um unterschiedliche Spielertypen zu bedienen. Für Liebhaber anspruchsvoller Metroidvania-Erfahrungen ist dieses Spiel schlicht Pflicht.